“L’art a toujours entretenu une secrète connivence avec la trace des choses. Non pas le profil humain, mais son ombre, non pas le contour mais sa remise en jeu par le suspens du tracé, non pas la matière et les corps eux-mêmes mais leur empreinte résiduelle. La fable ancienne de la fille du potier Butadès, de la ville grecque de Corinthe, – “inventant” le dessin en traçant le contour du visage de son bien-aimé dont la forme éclairée à la torche se trouvait projetée sur un mur –, rapportée par Pline, aura souvent été représentée par la peinture et commentée. Le jeune homme partait à la guerre, semble-t-il-, et conserver un souvenir de lui à l’instant des adieux s’identifiait avec le tracé d’une silhouette, la saisie d’une ombre, formule dramatique et à l’évidence prémonitoire et conjuratoire. Mais la fable ne s’arrêtait pas sur ce dessin, elle racontait comment le père de la jeune fille, le potier Butadès donc, disposa de l’argile sur le contour pour lui offrir un simulacre de chair.

Le vieux Pline soulignait qu’il s’agissait là d’une double invention, celle du dessin d’abord, tracé à main levée sur une ombre murale, celle “de la plastique” (plastiké) ensuite, évoquant le masque mortuaire. Lorsque l’artiste Maxime Delalande évide à la gouge le support-matrice où il a imprimé l’image d’un fragment d’écorce d’acacia creusé par des scolytes, avant d’en tirer un moule en latex où le béton sera coulé, il ne se contente pas de renouveler le déplacement même des insectes traçant leur labyrinthe, il affirme le retournement de l’altération, à la fois transmuée en dessin d’ombre et réinscrite comme, doublement, “empreinte du vivant” et “mémoire de lutte” (titre de l’œuvre). Le transfert est bien un passage temporel où la négativité se trouve surmontée, qu’il s’agisse d’une séparation, d’une disparition ou d’une altération.

Le “dessin d’ombre” (skiagraphia), inscription et transfert tout à la fois, n’est donc pas sans analogie avec l’empreinte lithographique ou par pression d’une matrice dans un matériau réceptacle – où les formes vivantes se sont transmuées en délicats résidus, en traces flottantes, en tableaux de germinations dispersées. L’altération et ses affects se trouvent ainsi comme dépossédés de leur puissance mortifère pour entrer dans le champ de l’esthétique, à titre de mémoire concentrée et de rêverie formelle, c’est-à-dire d’empreinte du vivant.”

(en haut)

Mélancolie des scolytes, 2022

Matrice de xylographie

Bois de palette

Mélancolie des scolytes, 2022

Matrice de xylographie

Bois de palette

(en bas)

Idé-Lux, fantôme de Schoppach, 2022

Acrylique, glycéro et sérigraphie sur toile

100 x 140 cm

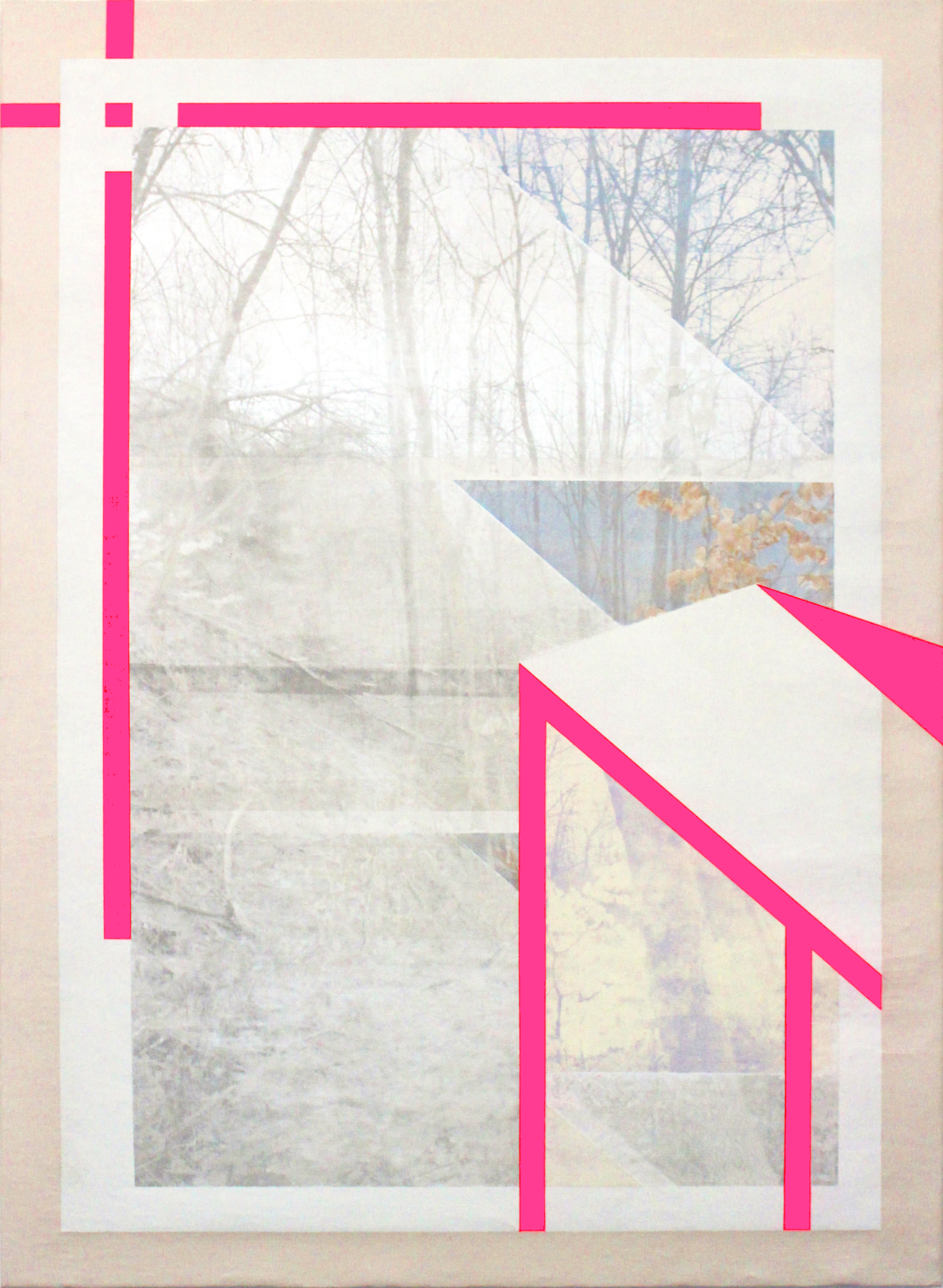

Idé-Lux, fantôme de Schoppach, 2022

Acrylique, glycéro et sérigraphie sur toile

100 x 140 cm

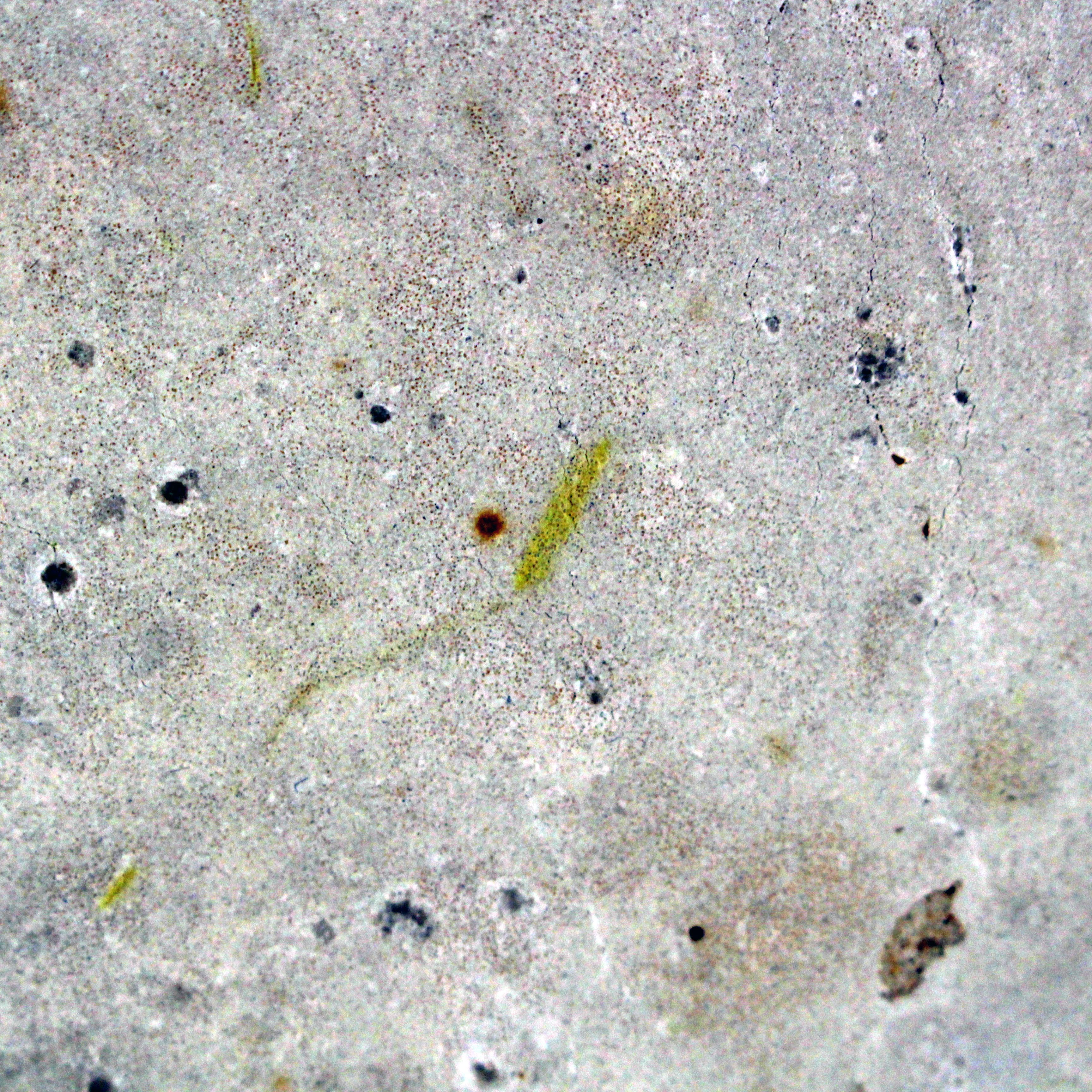

L’épreuve du sable de Schoppach, 2023

Lithographie

30 x 40 cm

Sable de Schoppach

Lithographie

30 x 40 cm

Sable de Schoppach

Fulgurance du passage : le flux et la stase. Métamorphoses I

“Empreinte du vivant”, c’est le titre que donne Maxime Delalande à un ensemble de travaux présentant, par pressage, la trace d’un matériau récolté dans la nature, qu’il s’agisse d’écorces, de roches, de matières ou de substrats d’organismes. Nous savons que la question du sujet de l’art est toujours liée, à la fois, à l’origine et à la perte, c’est-à-dire : à la vie frémissante et à son évanouissement. À ce qui, dans le monde, combine le charme de l’attrait et le tourment de la disparition. C’est aussi ce que nous rappelle la fable de Pline.

Cependant, le vivant dont se réclame Maxime Delalande n’est pas celui du “modèle” – fût-ce un modèle saisi par le flux – mais celui d’un dispositif du temps où la vie organique instaure ses formes changeantes. Cette question de la beauté comme mutabilité et de l’art comme stase dans le flux, était déjà, comme on le sait, l’une des apories du baroque. Lorsque, dans sa course, Apollon touche la fugitive Daphné du bout des doigts, celle-ci, déjà, glisse sur l’autre versant du monde vivant qui l’accueille alors sous la forme d’un gracile laurier. On l’aura oublié, mais le mythe précise qu’Apollon est un herboriste : “je possède la maîtrise des plantes”, s’écrie le dieu tourmenté qui verra bientôt buissonner et s’enraciner la belle Daphné. La sculpture en marbre du Bernin, conservée à la Villa Borghèse, à Rome, est à cet égard édifiante : tandis que la main d’Apollon presse encore la hanche de la nymphe, les pieds, les mains et la chevelure de celle-ci appartiennent déjà à l’irrépressible monde végétal. Fulgurance du passage : comme Apollon, comme l’herboriste ou, finalement, comme l’artiste devant la nature, l’œuvre ne s’accomplit que dans la mesure où le frémissement de la vie se dissémine, se poursuit par transfert, en beauté d’apparition et d’écho. C’est-à-dire en survivance du passage.

Si, dans le mythe, la métamorphose de la nymphe interdit promptement le rapt et le viol, c’est que le récit accorde spontanément à la Nature (prima natura) un droit absolu, supérieur et imprescriptible de mutation, soit de prolifération et de transformation, ainsi qu’en témoigne la riche poésie baroque tout entière vouée à l’exaltation de l’impermanence des choses. L’insatiable burin du Bernin exhibe alors un trophée minéral éblouissant de dextérité qui suggère ce qu’il n’est pas à même de figurer, le tempo fluide du vivant ne jouant désormais sa vibration que dans le regard du spectateur, pour une émotion en déplacement.

Hegel le savait bien qui évoquait dans son Cours d’Esthétique qu’à défaut de traduire directement le turgor vitae – la vie frémissante des veines sous la peau humaine – l’élève-artiste pouvait toujours s’exercer avec la peinture de raisins, fruit où l’on pouvait trouver un analogon acceptable. Mais le philosophe de regretter aussitôt que “cette surface (de la peau humaine) offre à l’œil des imperfections dans ses détails, des découpures, des rides, des pores, des poils”.

Le transfert esthétique de l’œuvre d’art visait dès lors à se désapproprier ces imperfections ainsi que le faisait un Ingres avec ses modèles aux peaux lisses et suturées. En sorte que l’impasse classique envers les “imperfections” demeurait par-dessus tout comme l’impensé même d’un idéal esthétique : il convenait de supprimer toute la matérialité vivante du monde pour ne conserver qu’une sorte d’ombre portée, ciselée comme un artefact nettoyé des contingences du réel.

Désormais, avec les images en empreintes– imagines maiorum des Anciens, qui moulaient de cire le visage des défunts –, c’est l’autre côté des choses qui se révèle, l’envers non vu : “il faut venir en dessous, il faut regarder l’envers”, écrivait Jacques Rivière dans une lettre à Antonin Artaud pour souligner la tâche de l’art. Il ne s’agit donc pas de contourner mais bien de traverser, en restituant ce qui se dérobe à la vue pour l’instituer comme splendeur dérobée, c’est-à-dire image dans le miroir.”

Empreinte des vivant·es masquée de béton, 2022

Béton, sable de Sable de Schoppach, armature

50 x 65 cm

(en bas) détails

Béton, sable de Sable de Schoppach, armature

50 x 65 cm

(en bas) détails

“Aller aux choses mêmes. Métamorphoses II

Selon un mouvement proprement historique qui affecte les écoles d’art et les jeunes générations, les artistes aujourd’hui surmontent ces réticences et ces divisions en s’efforçant d’aller aux choses mêmes, selon l’ancienne prescription de Husserl. De ce point de vue l’artiste Maxime Delalande participe d’un mouvement général, mais il y apporte en permanence une sorte de méditation formelle et d’esthétique mémorielle tout à fait personnelles. Cette méditation et cette esthétique sont, à l’évidence, moins sollicitées par la stricte apparence des formes de la nature que par la vie secrète des formes mutantes qui les animent et par l’écriture matérielle qu’elles produisent dans leur développement. Arbres, racines, branches et feuillages, bourgeons, fleurs et fruits, mais aussi et surtout : lentes traversées du temps, évolutions des milieux et labeur de mille insectes, dont certains, lithophages ou xylophages, installent leurs royaumes dans la pierre ou le bois, au cœur même des matières.

Maxime Delalande est ainsi fasciné par l’univers dérobé des zones marécageuses et des sablières, où semble régner sans partage la loi des enfouissements, des circulations invisibles, mais aussi des rétentions mémorielles. Il est aussi attiré par le monde âpre et mutant des scolytes, insectes responsables de la dégradation rapide des épicéas, notamment, en creusant des galeries dans l’écorce des arbres pour y pondre leurs œufs. Il semble que nous soyons ici confrontés à ce que le philosophe Hans Blumenberg nommait “la réalité comme ce dont le sujet ne dispose pas”, en raison de son éminent caractère de “paradoxe”, “obligeant le sujet à se soumettre et l’invitant à l’abandon de soi” face “à des manifestations phénoménales en permanence changeantes”. Le philosophe évoquait à cet égard ces parties des choses ou objets du monde sollicitant en nous à la fois curiosité et émoi tels que “nous sommes conscients d’un degré supérieur de notre réalité”. ”

Michel

Cegarra

Extraits de Empreintes du vivant

Dispositifs d’apparition, de mémoire et de temps,

dans Les Cahiers n°28, publication du DomaineM, 2024

Pages 20 à 37

Extraits de Empreintes du vivant

Dispositifs d’apparition, de mémoire et de temps,

dans Les Cahiers n°28, publication du DomaineM, 2024

Pages 20 à 37

Mémoire perchée d’une lutte, 2021

Sérigraphie sur bois de cagette

35 x 45 cm

Idé-Lux, fantôme de Schoppach, 2022 (détails)

Acrylique, glycéro et sérigraphie sur toile

100 x 140 cm

![]()

Fourmillière inhabitée, 2015

Gravure à la pointe sèche sur zinc

50 x 50 cm

Acrylique, glycéro et sérigraphie sur toile

100 x 140 cm

Fourmillière inhabitée, 2015

Gravure à la pointe sèche sur zinc

50 x 50 cm