Sous les roseaux, celleux que pleurent les fé·e·s, 2025

Acrylique, glycéro, pastel et huile sur toile

Pigments : Ocre des vignes, Bambois ; Argile fauve des Meuniers, Cérilly ; Broux de noix, Cérilly ; Épicéas de Sibérie, Cérilly ; Grès rouge, Bambois ; Douceur infinie, Bambois ; Rouge des berges en flammes, Zaboïera.

235 x 200 cm

Reprographie par Zoe Nameche

Cette peinture se présente comme un paysage blessé, instable, un terrain d’incandescence où formes animales et flux liquides s’interpénètrent et vacillent. Elle convoque une esthétique du trouble : celle des milieux en mutation, des territoires d'usure, des mondes communs morcelés, habités encore, mais en deuil. Le titre évoque à la fois une adresse aux disparu·e·s, humain·e·s ou non-humain·e·s et une tentative d’attention poétique aux présences qui résistent, tapies « sous les roseaux ». Réalisée à partir de pigments extraits des paysages eux-mêmes, ocres, brou de noix, grès rouge, poussières d’écorce ou de terre, cette œuvre inscrit littéralement dans sa matière les milieux dont elle émane. L’acte pictural devient alors un geste de relation au vivant, au sol, à l’histoire de ce qui y a poussé, vécu, disparu. On y sent l’influence de Claudie Hunzinger, pour qui le paysage est à la fois un lieu de vie, d’inscription et d’écriture : un livre ouvert dont les couleurs, les plis et les silences portent la mémoire. À l’instar des pensées de Baptiste Morizot ou Camille de Toledo, cette peinture opère comme une forme de diplomatie avec le vivant, une tentative de rétablir l’écoute, d’accueillir les voix inaudibles : celles des étangs, des forêts fragmentées, des entités plus-qu’humaines. Il ne s’agit pas d’illustrer la disparition, mais de rendre palpable une forme d’attention à ce qui résiste, à ce qui pourrait encore être restauré.

Cette toile est aussi traversée par une tension formelle : entre la fluidité des couches picturales et l’émergence de figures incertaines, racines, corps, nuées, elle rend compte de ce que l’on ne peut tout à fait saisir ni classer. Elle s’inscrit dans une esthétique du vivant en tant que tel : mouvant, interconnecté, parfois douloureux. Peindre ici, c’est porter soin à des territoires blessés, faire œuvre d’écologie sensible. C’est refuser la séparation entre nature et culture, entre corps et milieux habit és. C’est aussi répondre à une nécessité : celle de rendre visible, à hauteur d’yeux, ce qui menace de sombrer dans l’oubli.

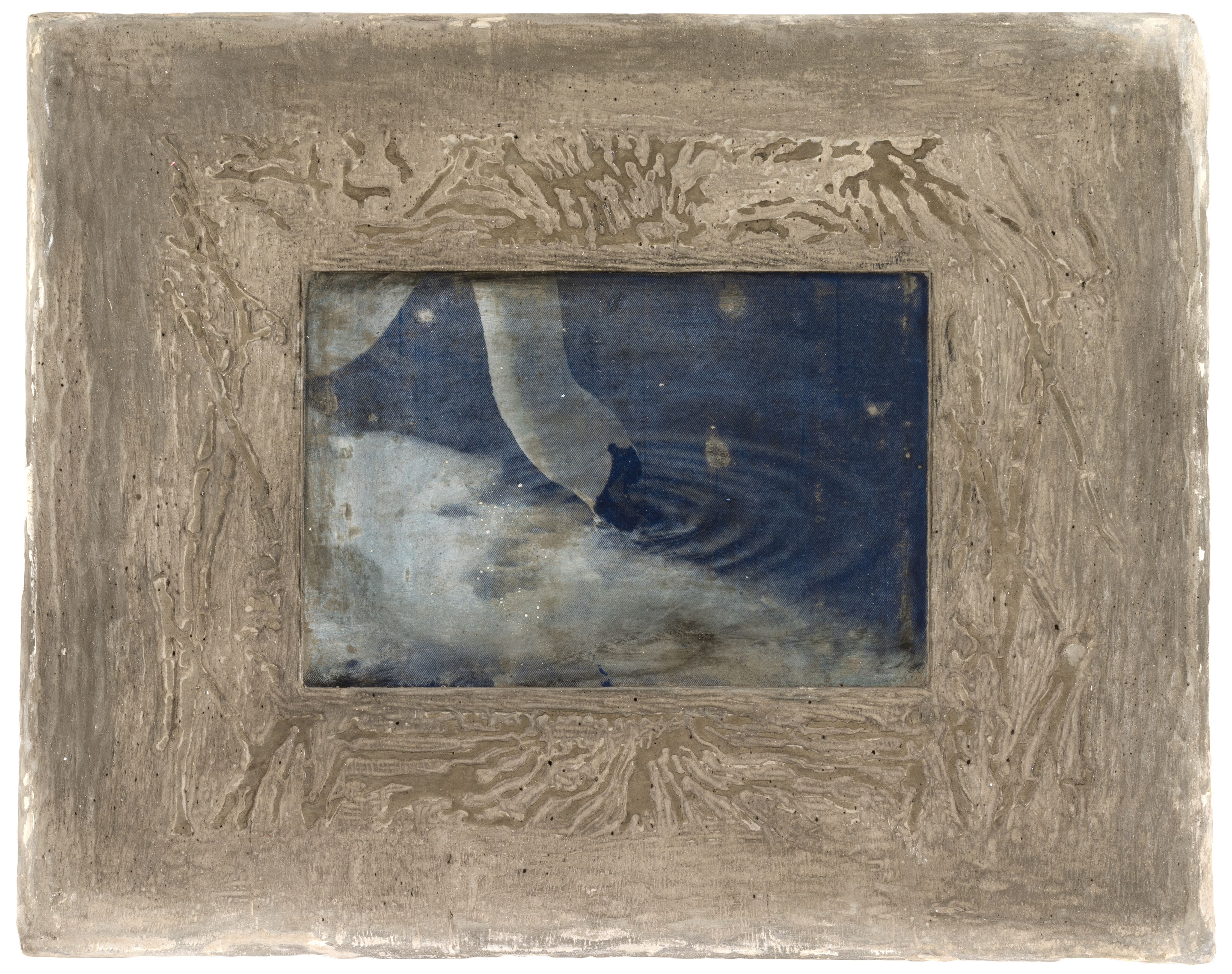

Palustri tributum, 2025

Sérigraphie, transfert à la gaulthérie

sur béton armé moulé, bois, fer

65 x 50 x 7 cm

Placée à même le sol, cette œuvre s’apparente à une pierre

commémorative — ni tout à fait relique, ni tout à fait monument.

Palustri tributum, littéralement tribut au

marais, convoque un geste archaïque : celui d’un dépôt,

d’un hommage fait aux zones humides, souvent négligées, parfois

sacrifiées au profit du développement urbain ou agricole. Mais ici,

le tribut n’est pas une offrande sacrée à un dieu abstrait : il

est tourné vers le vivant modesteLe choix des matériaux évoque d’emblée

un monde de construction.

Pourtant, ce socle massif accueille une image fragile, transférée

à la gaulthérie, plante médicinale qui résonne avec les

savoirs vernaculaires et le soin. L’empreinte, floue et bleutée,

convoque une atmosphère aquatique ou spectrale, comme si un souvenir

du paysage s’y était figé, puis dissous.

L’installation renverse les hiérarchies : ce qui est posé au

sol appelle à la contemplation lente, au recueillement, plutôt qu’à

la domination verticale du regard. La·e spectateur·ice est invité·e

à se pencher, à se rapprocher, à s’agenouiller presque. En cela, l’œuvre active une posture que

les penseur·euse·s du vivant comme Vinciane Despret ou Thom van

Dooren nous rappellent : faire du deuil un mode d’attention, de

relation prolongée.Sérigraphie, transfert à la gaulthérie

sur béton armé moulé, bois, fer

65 x 50 x 7 cm

“Respirer sous la noue”, 2024

Acrylique, glycéro, pastel et huile sur toile

brique, béton, fragments minéraux et résidus de chantiers délaissés

270 x 200 cm

Avec le soutien de la Fondation MOONENS

Les matériaux mêlés à la peinture proviennent de chantiers abandonnés, vestiges urbains requalifiés en ressources. Ils donnent au tableau une matérialité hybride, à la fois décharge et terreau. Mais l’œuvre ne se contente pas de recycler des formes ou des matières : elle engage une transformation sensible de la perception, par saturation de la couleur, par glissements de textures, par couches effacées ou surgies. Le terme noue, empreinté à Marielle Macé, devient une image du soin écologique, de la respiration rendue possible dans l’effritement des structures. Dans cette strate dense, il est difficile de savoir ce qui est végétal, minéral ou organique : tout semble se contaminer, se fondre. L’image devient une zone humide.