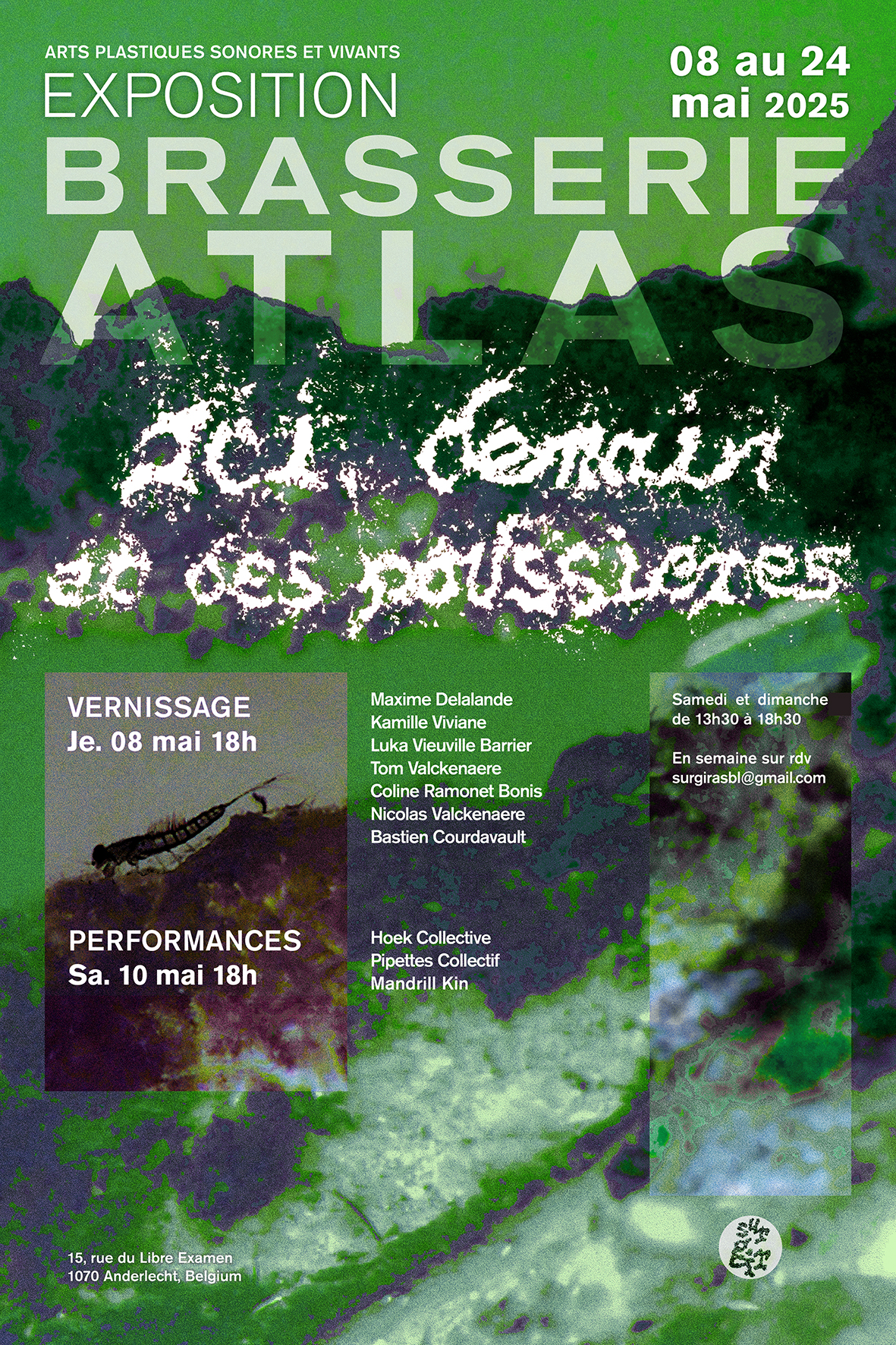

L’exposition Ici, demain et des poussières s’inscrit dans la continuité du projet Territoires d’usure, prolongeant une recherche autour de la trace, du vivant et des formes de résilience plastique face à l’effondrement. Elle réunit des artistes dont les démarches croisent pratiques de terrain, poésie matérielle, écologie sensible et recherche interdisciplinaire. Le fil rouge de cette proposition tient à l’attention portée à des milieux souvent relégués envisagés ici comme des terrains fertiles d’observation, de cohabitation, de fictions possibles.

Ce qui relie les artistes, c’est une volonté partagée de reformuler notre relation au vivant — à ce qui disparaît. Par le biais de matières transformées (sables broyés, encres naturelles, céramiques rituelles), de gestes lents, de dispositifs immersifs ou d’archives sensibles, leurs oeuvres convoquent aussi bien les formes de la présence que les traces de l’effacement. À travers elles, se dessinent des questionnements profonds sur la place de l’humain, ses manques, ses survivances.

Ce n’est pas un art de dénonciation, mais un art de composition. Un art du soin, du trouble, de l’écoute. L’exposition devient une proposition d’attention à ce qui persiste ou revient malgré tout : un territoire fragile mais fécond, où la matière parle encore, et où l’on apprend, ensemble, à habiter autrement.

« Le monde est abîmé, mais il est habitable »

Marielle Macé

Marielle Macé

Bain de poussière

Comme le font certains animaux

pour chasser les parasites,

pour se laver,

se délester du monde.

J'aurai voulu ne plus penser à demain,

au devenir de l'existence.

J'aurai voulu

fuir !

Perdre le sens du réel,

danser dans l'herbe sans la menace des tempêtes,

m'accoutumer de celles qui distraient les nuages.

J’irais marcher,

dans les ruines de mon temps,

regarder ce qui pousse des décombres.

Pour expulser une lenteur,

une traversée entre soi et l’autre.

À l’égard de nos langues,

de nos interprétations,

de nos perceptions.

La zone humide jaillira encore.

L’eau montera des noues,

de plus en plus haut,

Au-dessus des fondations,

avec ses bouleversements.

De plus en plus haut,

de plus en plus peuplée,

de plus en plus nécessaire.

Écoutez,

le trouble dans la ville.

Il vit parmi nous, mais,

c’est l’eau qui est trouble,

l’eau qui nous trouble.

Je reste, alors, ici, jusqu'à demain.

Je me lave dans les cendres, le chaos et la poussière.

Comme le font certains animaux

pour chasser les parasites,

pour se laver,

se délester du monde.

J'aurai voulu ne plus penser à demain,

au devenir de l'existence.

J'aurai voulu

fuir !

Perdre le sens du réel,

danser dans l'herbe sans la menace des tempêtes,

m'accoutumer de celles qui distraient les nuages.

J’irais marcher,

dans les ruines de mon temps,

regarder ce qui pousse des décombres.

Pour expulser une lenteur,

une traversée entre soi et l’autre.

À l’égard de nos langues,

de nos interprétations,

de nos perceptions.

La zone humide jaillira encore.

L’eau montera des noues,

de plus en plus haut,

Au-dessus des fondations,

avec ses bouleversements.

De plus en plus haut,

de plus en plus peuplée,

de plus en plus nécessaire.

Écoutez,

le trouble dans la ville.

Il vit parmi nous, mais,

c’est l’eau qui est trouble,

l’eau qui nous trouble.

Je reste, alors, ici, jusqu'à demain.

Je me lave dans les cendres, le chaos et la poussière.

Une exposition de matières,

de vivants et de récits en suspension

Ici, demain et des poussières explore les seuils fragiles entre le vivant et le disparu, l’imaginaire et le ravage. En réunissant des artistes dont les pratiques plastiques, performatives et sonores convoquent à la fois la matière et la mémoire, l’exposition interroge notre rapport au monde à travers les vestiges du présent et les promesses de résurgence.

Comment habiter un monde que l’on sait abîmé ? Comment continuer à raconter, créer, sentir depuis les marges de l’effondrement ? Ici, demain et des poussières déplace ces questions à l’échelle du sensible : là où les gestes artistiques se lient à des mondes plus qu’humains, là où la matière continue de parler, malgré le ravage.

Les oeuvres ne représentent pas seulement le réel : elles en creusent les failles, en réactivent les empreintes, en révèlent les métamorphoses. Elles naissent de prélèvements, de glanages, de dérives au sein de territoires abîmés ou en mutation — friches, marais, forêts, zones d’abandon, interstices urbains — où la vie subsiste, fragile, secrète, tenace.

Il est ici question d’origine et de perte, du flux de la vie à sa disparition, du rêve d’interdépendance et du chaos. La création devient alors fuite par l’imaginaire, extrapolation ou abstraction de sa substance — une tentative de traduire le réel, de rendre perceptibles les mondes que nous traversons. Ce qui frappe, dans cet arpentage, c’est la nécessité que l’art témoigne des conditions environnementales contemporaines.

Ainsi, les oeuvres se chargent d’une force d’alerte, incitant à plonger dans nos milieux. Elles sont animées par un engagement politique qui oriente le regard vers une crise climatique intensément actuelle. Les dispositifs qui révèlent la vie secrète des formes affectées dans des lieux malmenés s’offrent comme des accomplissements au-delà de la tempête.

Sables, roches, fragments d’architectures ou éléments végétaux — bourgeons, feuilles, racines, fleurs — sont récoltés, broyés, cuits, amalgamés : devenant pigments, encres, matières premières des oeuvres, ils en sont aussi les archives sensibles, les traces de notre époque et de la mélancolie des vivant·e·s.

Terrains de survivance,

formes de soin, fictions de cohabitation

Si Territoires d’usure proposait d’arpenter les paysages marqués par l’effritement — sols blessés, mémoires fracturées, esthétiques du délabrement — Ici, demain et des poussières poursuit ce mouvement, mais y glisse une attention renouvelée aux devenirs possibles du vivant, à la rumeur lente d’une régénération en cours, à l’imaginaire politique d’un monde qui, tout en tombant, se réinvente.

C’est dans les ruines, non comme vestiges morts, mais comme milieux de résurgences, que se lovent les gestes artistiques ici rassemblés. Ces pratiques plastiques puisent dans les écosystèmes en marge, les relations interspécifiques, les matériaux vernaculaires, pour composer des formes sensibles qui pensent avec, plutôt que contre, la complexité du monde.

Dans ces oeuvres, on ne cherche pas à dominer la matière mais à la laisser parler, la laisser devenir. On retrouve cette posture dans l’approche de Coline Ramonet-Bonis, dont les installations sont des terrains immersifs, des écosystèmes immersifs où matières organiques, fictions spéculatives et dispositifs électroniques se rencontrent. Sa pratique, nourrie d’hydroféminisme, tisse des liens entre vivant et non-vivant, soin et altérité. Ses installations réagissent aux corps, invitant à repenser notre rapport au monde par l’écoute et l’interconnexion.

Maxime Delalande poursuit sa recherche autour de l’image comme trace et comme faille. Ses oeuvres, entre peintures et impressions sensibles, évoquent les résidus du paysage, les chants étouffés des zones humides, la beauté spectrale des lieux où la nature n’est jamais tout à fait détruite. Il s’agit moins de documenter que de laisser sourdre une mémoire organique, une hantise fertile.

Luka Vieuville Barrier développe un travail qui réconcilie attention et altérité : le feu contenu dans la céramique, les traces animales sur le papier deviennent des moyens de relation. En suivant les lignes laissées par d'autres formes de vie, ses oeuvres esquissent des partitions pour des mondes communs.

Chez Kamille Viviane, la cueillette, le glanage et la cuisson deviennent autant de manières de penser-avec les milieux. Sa démarche, proche des écritures de Claudie Hunzinger, tient du journal de terrain autant que du rituel poétique. Elle donne à voir l’émergence du vivant là où l’on pensait qu’il n’y avait plus rien à espérer.

Tom & Nicolas Valckenaere abordent la nature comme fiction en acte : leur immersion dans les zones de résurgence urbaine relève d’une éthique du merveilleux. Leur démarche, proche de l’"art du terrain" selon Baptiste Morizot, repose sur la co-présence et l’enquête sensible — ils déambulent, cherchent des intrigues, fabriquent des cartographies affectives.

Bastien Courdavault, avec ses séries picturales et photographiques, interroge le regard : comment représenter l’érosion, l’effacement, sans céder au spectaculaire ? Ses oeuvres, empreintes d’une gravité lumineuse, portent les marques de l’expédition, de l’archive, du palimpseste. La peinture y devient une tentative de soin, un lent recouvrement des plaies du réel.

À travers ces oeuvres, l’exposition propose d’écouter le bruissement des vivants comme le recommande Eduardo Kohn : penser au-delà du langage, à partir des signes que les autres êtres laissent dans le monde. Les artistes réunis ici ne dénoncent pas, ils composent. Ce sont des gestes de survie et d’attention, des formes de diplomatie avec les milieux.

Loin d’un discours catastrophiste, Ici, demain et des poussières est traversée par un désir d’apprendre à habiter : dans les plis de la matière, dans le silence des sols, dans les rencontres impromptues entre règnes. Elle fait de l’exposition un terrain partagé, un espace d’expérimentation et de coexistence. C’est une écologie du trouble, mais aussi de la tendresse.

« Vivre avec les animaux, investir leurs histoires et les nôtres, essayer de dire la vérité au sujet de ces relations, cohabiter au sein d'une histoire active. » Donna J. Haraway

Photos par Antoine Doestch